教育方針

Concept

設立者の思い

message大切にしているのは気持ち

thought遊ぶことで成長するプログラム

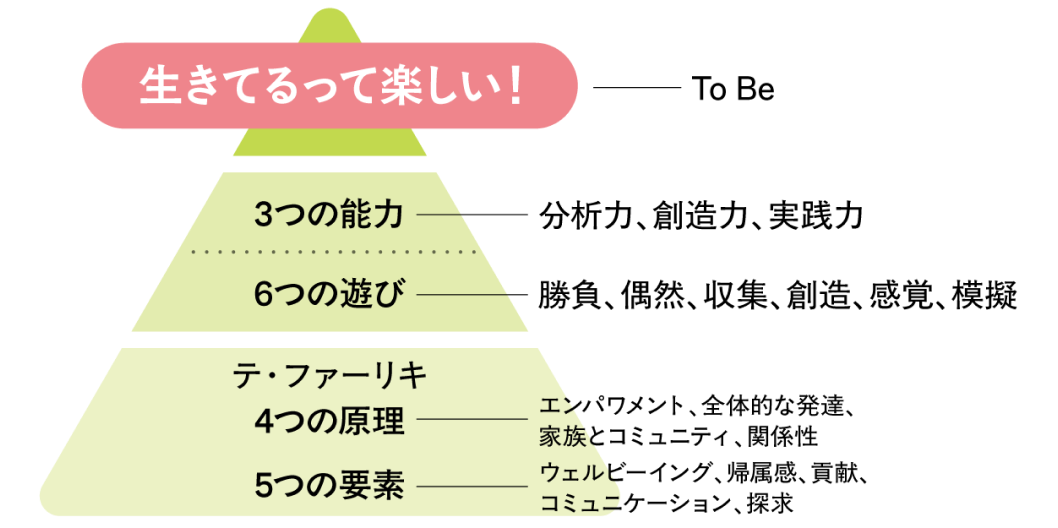

「あそびメソッド」

もっとも大切にしていることは、子ども一人ひとりの 「こんなことをしたら楽しそう!」の気持ちを引き出すこと。 ご家庭とは異なる環境で見せる子どもの輝きを見逃さず、ご家族と共有しながら、「生きてるって楽しい!」がみなぎる子を育てます。 そのために、単に遊ばせるのではなく、独自の「あそびメソッド」により遊びを体系化し、遊びを通じた成長を促すための視点を持って、子ども一人ひとりへの声がけや子どもとの振り返りを行います。

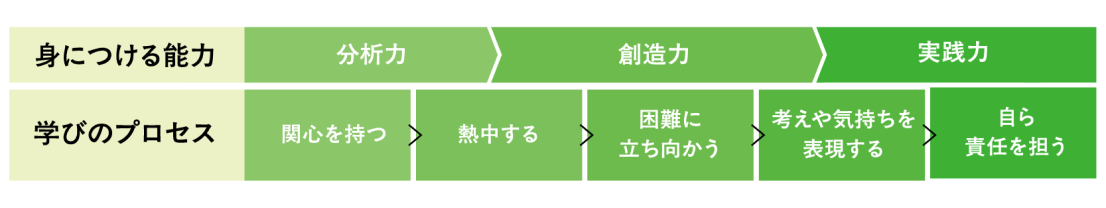

子どもの成長を記録する

「ラーニング・ストーリー」

ラーニング・ストーリーとは、子どもの学びや成長・発達の過程を写真や文字で記録した「学びの物語」。子どもの学びのプロセスに沿った5つの視点で記録し、子どもや保護者と共有しながら、その子の個性を尊重した成長の支援につなげます。

あそびモードでは、独自に開発したアプリによって、ラーニング・ストーリーの記録と共有を行います。さらに、あそびメソッドの体系に従って個々のストーリーへのタグ付けを行うことで、一人ひとりの成長を可視化します。(画面は開発中のものです)

あそびモードでは、独自に開発したアプリによって、ラーニング・ストーリーの記録と共有を行います。さらに、あそびメソッドの体系に従って個々のストーリーへのタグ付けを行うことで、一人ひとりの成長を可視化します。(画面は開発中のものです)

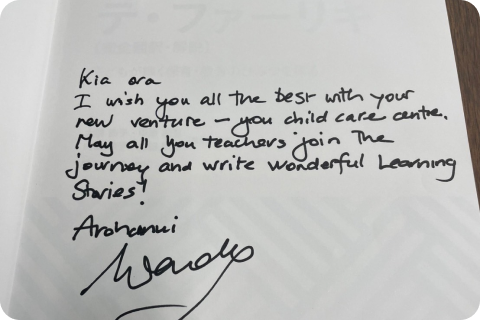

「テ・ファーリキ」発祥の国ニュージーランドで

ラーニングストーリーの研修会に参加してきました。

ラーニング・ストーリーの第一人者である

ウェンディ・リーさんから応援メッセージをいただきました。

ラーニング・ストーリーを

記録する上で大切なこと

- POINT 1

- 書き手(保育者)が、子どもたちに深い好奇心を持つことが不可欠。

その上で、子どもたちの心を揺り動かしている「魔法の時間」を見つけ出すことが大切。 - POINT 2

- 量より質。SNSのように写真を載せれば良いわけではなく、その子の個性を表すような深い意味を持つストーリーを書くことが重要。たった一つのストーリーでも、子どもの素晴らしい輝きを描くことができれば、その子の人生を変える可能性さえある。

- POINT 3

- 書き手(保育者)が感じたことを自分の言葉で書き、子どもや保護者に共有することが大切。

一見、当たり前のように見える出来事を、その子にとっての特別なこととして捉えるためには、研修などにより子どもを見る視点を養うことが重要。

心を育てる空間づくり

space

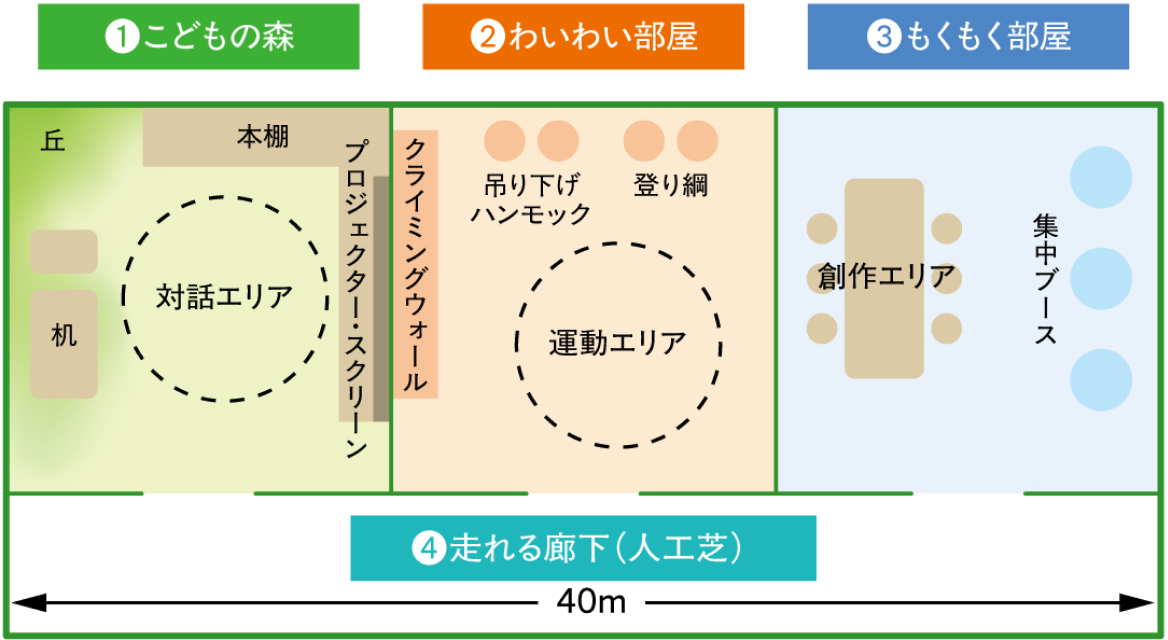

わくわくが湧き出すあそびの空間

子どもの五感を刺激して、遊びを楽しみ熱中するための3つの空間。

その日の遊びのきっかけづくりや振り返りを行う「こどもの森」、

身体を動かして遊ぶための「わいわい部屋」、

パズルや工作などで集中して遊ぶための「もくもく部屋」。

子どもたちのやりたいことに応じた

居心地の良さを実現する空間づくりにこだわりました。

Kodomo no moriこどもの森

1日の始まりと終わりはここで対話。

緑に囲まれた空間で、ワクワクするアイデアを生み出そう。

小上がりスペースと小高い丘

足を下ろせる小上がりでは、落ち着いて学習をしたり本を読んだりすることができます。

また、駆け上ったり滑り転げたくなるような小高い丘は、子どもの好奇心が掻き立てられます。

大型スクリーン

部屋の正面には大きなスクリーンを設置しています。芝生の上でリラックスしながら映画やスライドを観ることができます。

子どもの興味を惹く厳選した本

「今日は何をして過ごそう」「どんなことが楽しそうかな」子どもたちのアイデアのヒントになるような本を、様々なジャンルごとに揃えています。

WAI-WAI ROOMわいわい部屋

身体を動かしてわいわい遊ぶ部屋。

あそびのルールや、遊具の使い方を自分たちで考えて、自由な遊びを創り出そう。

ハンモックと登り綱

体がすっぽりと中に収まるハンモックは、まるでミノムシになったかのような感覚。ゆらゆらと揺られてみたり、ぐるぐる回ったり、子どもたちのお気に入りの遊具です。また、登り綱にはロープとはしごタイプの2種類あり、不安定な綱を登るには体力と体幹が求められます。

クライミングウォール

カラフルなクライミングウォールは、ホールドは取り外しが可能なため、子どもたちが自由に配置することができます。オリジナルのコースを登りきる達成感は、特別なものです。

プレイスペース

クッション性の高い壁と床は、子どもたちがぶつかったり転んだりしても痛くない仕様になっています。 床には固定した遊具は置かず、子どもたちの発想でその都度遊具を配置し、自由な遊びを生み出します。

MOKU-MOKU ROOMもくもく部屋

工作やデジタル創作など、もくもくと創作活動を楽しむ部屋。

自由な発想で、内から湧きあがる「つくりたい!」を形にしよう。

集中ブース

カーテンで間仕切りができる個別のブースは、もくもくと集中して作業をするには最適な空間です。

透けたカーテンは、外の様子がうかがえるため、子どもたちは安心感をもって過ごせます。

大きな工作机

部屋の中央には、工作机が4つ置かれています。机をわけて工程ごとに使用したり、一つの大きな島にして巨大な創作にチャレンジすることもできます。

多種多様な工具

普段はなかなか使用することのない”のこぎり”や”金づち”等の工具を扱うことは、子どもたちにとって魅力的でワクワクするものです。危険な工具等は鍵付きのキャビネットで保管をし、使用する際はスタッフが付き添って子どもたちの安全を守ります。

Running corridor走れる廊下

裸足で走れる全長40mの長い廊下。

自分たちで安全のルールをつくって、時に走り、時に歩く廊下を楽しもう。

全長40メートルの廊下

子どもたちが思い切り走り抜くことができる廊下には、人工芝が敷かれています。芝生のフカフカ・チクチクとした感触は、まるで屋外にいるかのような感覚にさせられます。

落書きができる壁面

廊下の中央部には、チョークペイントが施された壁面があります。壁いっぱいに広がるキャンバスは、子どもたちの無限の想像力によって生み出されるアート作品となります。

ここだけの遊び空間

ながーい廊下は、子どもの感性を刺激する遊びの空間です。走るだけではなく、フープを置いて跳ねたり、ながーい糸電話をつくってみたり。

子どもたちの自由な発想で、この空間ならではの遊び方が無限大に広がります。